ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(中編・破)

前回は導入編として、研修の背景や目的についてお伝えしました。本編では、実際にどのようなイベントを実践したかをご紹介します。

前編はこちらの記事で紹介しています。

ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(前編・守)

■課題

■課題

まず、現状の課題を整理してみます。

・新製品の品質を保証する必要がある

・しかし、新製品に関して十分に理解できない部分がある

・情報や知見が一部のメンバーや部署に偏っている

この課題を解消するためには、

・新製品を理解しているメンバーや部署が知見を共有する

・暗黙知を集合知として昇華する

ことが必要です。もちろん、自らファーストペンギンになって、「わからない」を「見える化」する姿勢も重要です。

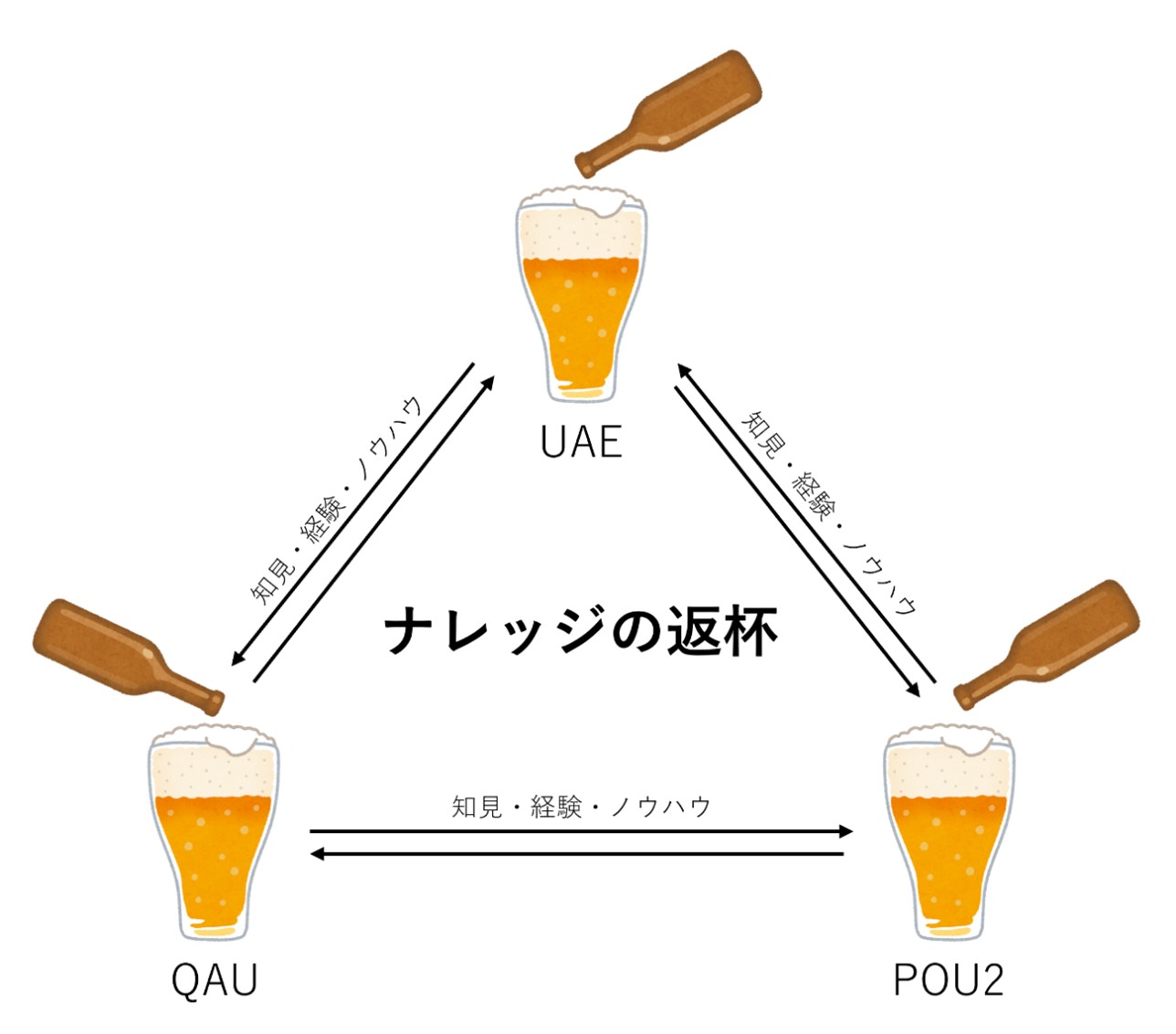

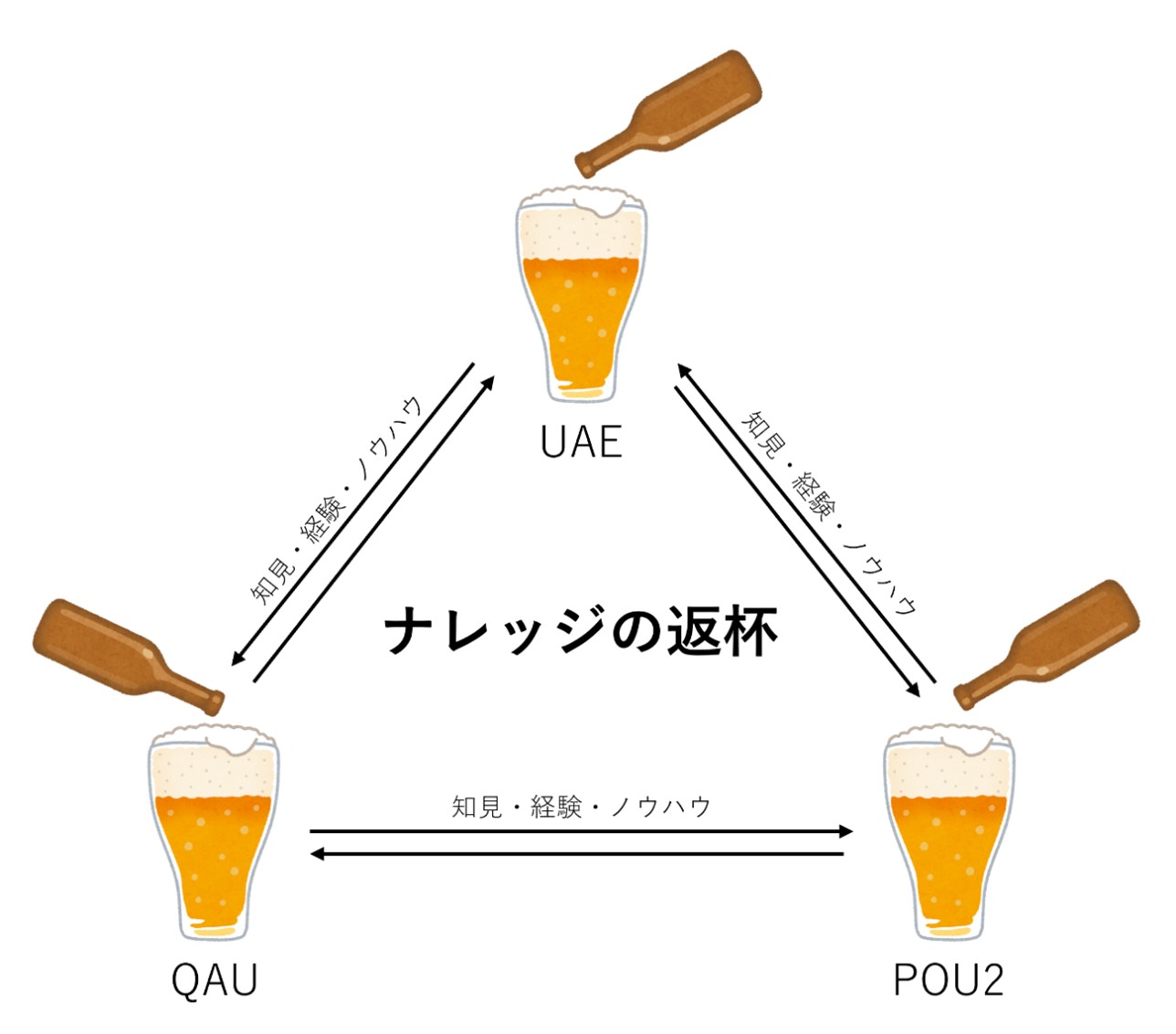

■ナレッジ返杯

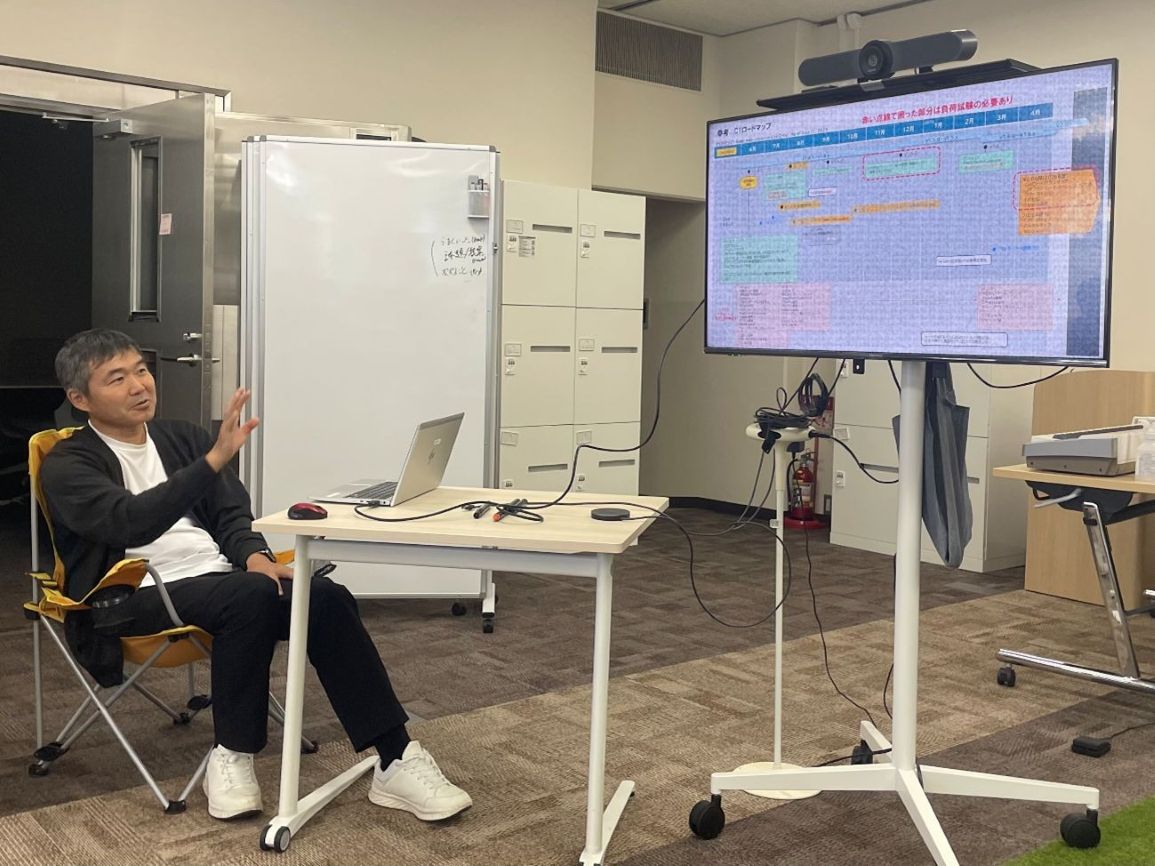

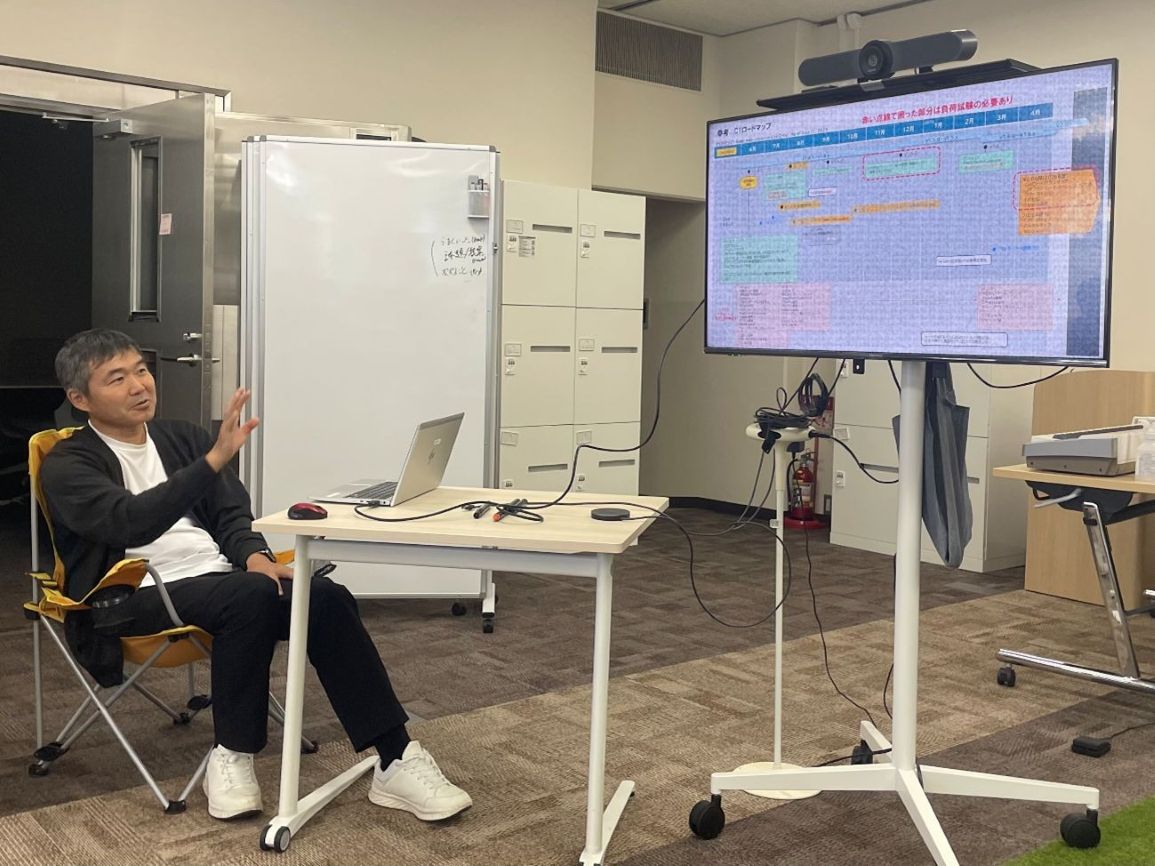

まず最初に ”ナレッジ返杯(前回ブログをご参照下さい)” をしていただいたのは、新製品の受け入れテストを担うプロダクトオーナーユニット(以下、POU2)のみなさん。システム構成からテスト環境の構築方法まで、丁寧に解説をして頂きました。質問もたくさん出て、双方向に活発なコミュニケーションが生まれました。

返杯を受けたからには、ナレッジを飲み干して(吸収して)、こちらのナレッジを注いて返す必要があります。というわけで、自動E2Eテストユニット(以下、UAE)からは、新製品に関するアーキテクチャー図/シーケンス図の説明、負荷検証の話など、グラスなみなみにナレッジを注いて返しました。

続いて、品質保証ユニット(以下、QAU)との合同ふりかえり会を実施。Keep/Problem/Try(KPT)のフレームワークを通して、各チームの目標の達成度を確認し、流動的なコミュニケーションから連鎖的な知見共有が展開されました。

続いて、品質保証ユニット(以下、QAU)との合同ふりかえり会を実施。Keep/Problem/Try(KPT)のフレームワークを通して、各チームの目標の達成度を確認し、流動的なコミュニケーションから連鎖的な知見共有が展開されました。

このように、合宿型研修では部署の垣根を越えた知見の交換・循環が実現しました。

このように、合宿型研修では部署の垣根を越えた知見の交換・循環が実現しました。

・POU2 → UAE/QAU → POU2

・UAE ⇄ QAU ⇄ UAE

返杯を比喩とした”ナレッジクロスオーバー”が形となった瞬間です。

次回、研修まとめ編。サービス、サービスゥ♪

前編はこちらの記事で紹介しています。

ナレッジクロスオーバー研修 in 高知(前編・守)

まず、現状の課題を整理してみます。

・新製品の品質を保証する必要がある

・しかし、新製品に関して十分に理解できない部分がある

・情報や知見が一部のメンバーや部署に偏っている

この課題を解消するためには、

・新製品を理解しているメンバーや部署が知見を共有する

・暗黙知を集合知として昇華する

ことが必要です。もちろん、自らファーストペンギンになって、「わからない」を「見える化」する姿勢も重要です。

■ナレッジ返杯

まず最初に ”ナレッジ返杯(前回ブログをご参照下さい)” をしていただいたのは、新製品の受け入れテストを担うプロダクトオーナーユニット(以下、POU2)のみなさん。システム構成からテスト環境の構築方法まで、丁寧に解説をして頂きました。質問もたくさん出て、双方向に活発なコミュニケーションが生まれました。

返杯を受けたからには、ナレッジを飲み干して(吸収して)、こちらのナレッジを注いて返す必要があります。というわけで、自動E2Eテストユニット(以下、UAE)からは、新製品に関するアーキテクチャー図/シーケンス図の説明、負荷検証の話など、グラスなみなみにナレッジを注いて返しました。

・POU2 → UAE/QAU → POU2

・UAE ⇄ QAU ⇄ UAE

返杯を比喩とした”ナレッジクロスオーバー”が形となった瞬間です。

次回、研修まとめ編。サービス、サービスゥ♪